Kenneth Tooley Schubert - Se préparer à la guerre

Mon mariage et mon instruction au Canada et en Angleterre

Nous étions aux alentours de Noël 1941. Les nouvelles du front concernant la situation des Alliés étaient de plus en plus mauvaises et on parlait beaucoup de la conscription. J’ai décidé, tant qu’à faire, de choisir la composante des Forces canadiennes dans laquelle je souhaitais servir, et j’ai choisi l’Aviation royale du Canada (ARC), même si grâce à mon emploi sur le chantier naval, j’aurais pu être exempté de la conscription pendant un certain temps. J’ai quitté mon emploi sur le chantier naval, et le jour suivant les mâts de charge du bâtiment principal sur les postes d’accostage se sont effondrés. Je suis parti de Rupert pour me rendre à Vancouver et m’enrôler dans l’ARC. Une fois à Vancouver, j’ai découvert que mon diplôme de 12e année ne suffisait pas pour être aviateur. Ils ne prenaient que des recrues qui avaient fait une année d’université, et je me suis donc inscrit dans une école de préparation à l’enrôlement, à l’ancienne Fairview School of Commerce de Vancouver, sur la Quatrième avenue. Je m’étais inscrit à des cours intensifs de quatre mois pour obtenir mon diplôme de 13e année et entrer à l’université, mais mes cours n’ont pas commencé avant le mois de février; je suis donc retourné à Ashcroft et j’ai passé la majeure partie du temps à Armstrong.

Pendant mon séjour à Armstrong, mon cousin, Pat Warner, s’est marié et m’a demandé d’être son garçon d’honneur. La demoiselle d’honneur s’appelait Helen Jean Watson. Au cours des deux mois que j’ai passés làbas, nous avons appris à nous connaître assez bien et avons décidé que nous nous aimions suffisamment pour nous fiancer. Le temps est passé très vite, et j’ai obtenu mon diplôme de l’école de préparation à l’enrôlement; je n’étais pas bien plus brillant que le jour où j’y étais entré, mais je m’étais considérablement assagi.

Je me suis enrôlé dans l’Aviation royale du Canada le jour de mon anniversaire, le 10 juin 1942. J’ai été affecté au dépôt d’équipage Numéro 3, à Edmonton (Alberta), pour suivre l’instruction de base qui comprenait beaucoup de choses – on faisait des exercices de peloton sur le terrain de parade, on lavait les fenêtres et on faisait la plonge, on a posé un treillis métallique dans l’aéroport local pour sécuriser les pistes, et on chargeait des avions de transport à destination de la Russie, via l’Alaska. C’est comme ça qu’a commencé ma formation d’équipage d’aéronef que je devais suivre par affectations successives, dans sept écoles différentes de formation de l’Empire britannique au cours de l’année à venir. C’était une période pour l’endurcissement des recrues, et comme j’étais en assez bonne condition physique, j’ai réussi à faire mieux que plusieurs d’entre nous. Une fois notre instruction de base terminée, nous ne savions toujours pas vraiment ce qui nous attendait.

Dès que j’ai eu terminé mon instruction de base, j’ai été affecté à la 2e École de pilotage militaire à Brandon (Manitoba), pour travailler sur l’aérodrome. Les tâches à effectuer sur place étaient de l’ordre de celles d’un bidasse ordinaire (personnel au sol). Nous étions là pour faciliter l’instruction des élèvespilotes. Nous servions de guides aux pilotes qui faisaient des vols de nuit. Nous les conduisions sur les lieux de stationnement des avions en leur éclairant le chemin avec nos lampes de poche et nous volions avec eux à titre de guetteurs lorsqu’ils s’entraînaient à piloter aux instruments. Lors des exercices de vol de nuit, nous devions rester au bout de la piste et attendre que l’avion atterrisse, parfois pendant presque toute la nuit. Certaines nuits, nous avions un camion à l’intérieur duquel nous les attendions, mais le reste du temps, nous n’avions rien, à part le froid; et Dieu sait qu'il faisait froid! Le jour, nous attendions dans la salle d’équipage jusqu’à ce qu’on ait besoin de nous. On nous jetait alors un harnais de parachute qui ne nous allait même pas et nous nous rendions à l’avion, toujours en courant. Lors des exercices de vol à l’aveugle, nous servions de guetteurs, au moment où l’instructeur et l’élèvepilote se mettaient sous visière ou capote, et volaient, uniquement à la lecture des instruments de bord, làhaut dans le ciel bleu. Mon rôle consistait à crier chaque fois que j’apercevais un autre avion qui avait l’air de se diriger vers nous. Le jour de mon premier vol, nous sommes montés à environ six mille pieds, et d’un seul coup, l’instructeur a coupé net les gaz, le nez de l’avion pointé vers le bas, et l’avion s’est mis à pivoter sur luimême et à piquer en vrille. Ils n’ont jamais pris la peine de nous expliquer ce qu’ils projetaient de faire; du coup, j’ai pensé à ce momentlà que notre temps était compté. Après une chute vers le sol qui m’a paru durer une éternité, l’appareil s’est finalement redressé. Apparemment, ils s’entraînaient à faire des renversements. Après la première fois, j’étais suffisamment expérimenté pour avoir une idée de ce qu’ils allaient faire ensuite. Nous, les bidasses, touchions également une prime d’un dollar par jour chaque fois que nous partions en vol.

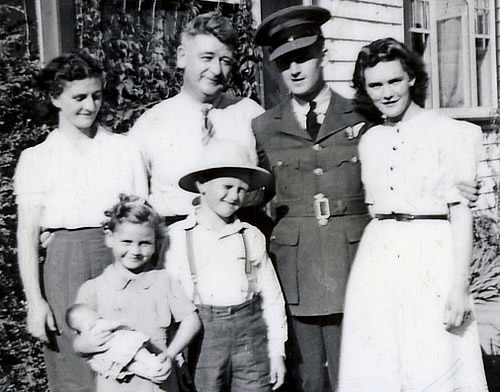

Photographies de Ken en uniforme à divers moments de sa carrière dans l’Aviation royale du Canada.

Ensuite, nous avons été affectés avec notre escadrille à la 2e École préparatoire d’aviation, à Regina. C’est là que les choses sérieuses ont démarré. Après plusieurs semaines d’entraînement, nous avons été répartis en plusieurs groupes pour suivre une formation de pilote, de navigateur ou de radiotélégraphiste-mitrailleur. On m’a donné le choix et je me suis inscrit à la formation de navigateur. Ensuite, je suis passé par la 7e École d'observation aérienne, à Portage la Prairie, où j’étais aviateurchef. À ce titre, j’avais l’autorisation de porter sur mon chapeau blanc l’insigne indiquant que j’étais recrue d’équipage aérien. .

Avant que je me présente à Portage la Prairie, on m’a accordé un congé de 96 heures et je suis retourné à Armstrong où Helen et moi nous sommes mariés, à l’Église Unie, le 19 novembre 1942. Helen est restée à Armstrong jusqu’à ce que je trouve un endroit où nous installer à Portage. Elle est ensuite venue me rejoindre. Il a fait très froid cet hiverlà, avec des températures de moins 50 degrés Farenheit. Helen a dû apprendre à s’habiller correctement pour se prémunir des engelures. Elle avait constamment les jambes et les oreilles gelées.

Le cours d’observation aérienne était considéré comme particulièrement difficile. Il portait sur la navigation à l’estime, la navigation astronomique, la signalisation par pavillons, l’utilisation de la lampe de signalisation, les signaux du code Morse, l’identification des aéronefs, la lecture des cartes et l’armement. On était d’abord formé au sol sur ces sujets, puis on les mettait en pratique dans les airs. Je m’en suis assez bien tiré dans toutes les matières du cours, sauf en navigation astronomique, où je n’avais pas fait suffisamment de visées d’après les étoiles sur le terrain. Nous devions faire plusieurs centaines de visées. Arrivé environ aux trois quarts du cours, il était évident que je ne réussirais jamais à faire le nombre de visées requis, car j’avais passé trop de nuits en ville avec Helen; j’ai donc changé de spécialité pour devenir viseur de lancebombes. J’ai été affecté au dépôt d’équipage Numéro 2, à Brandon (Manitoba), dans l’attente d’un cours. C’est la seule unité dont je me suis absenté sans permission, pour retourner à Portage voir Helen. On n’avait pas vraiment besoin de moi, puisque je ne me suis pas fait prendre.

Après Brandon, j’ai été affecté à la 2e École de bombardement et de tir de Mossbank (Saskatchewan). Je n’ai pas réussi à trouver de logement pour Helen, et elle est donc retournée à Armstrong. C’est à Mossbank que j’ai vraiment trouvé ma voie. Les hommes de notre escadrille venaient de toutes les sphères de la société et, à mesure que le cours avançait, je me suis aperçu que ceux qui avaient un niveau d’éducation plus élevé n’étaient pas nécessairement plus brillants que le reste d’entre nous. En effet, les deux derniers de la classe étaient respectivement avocat et enseignant. Nous avons repris tous les cours que nous avions suivis à Portage, en mettant davantage l’accent sur le bombardement, le tir, et la photographie aérienne. J’ai fini quatrième de l’escadrille, premier en signalisation et deuxième en bombardement aérien.

Les aéronefs utilisés à Mossbank étaient des Bolling-brokes pour le tir aérien et des Avro Ansons pour le largage de bombes. À bord des Bollies, les mitrailleurs de bord se trouvaient très à l’étroit. Un mitrailleur de bord s’installait dans la tourelle où il s’amusait comme un fou, tandis que les deux autres restaient coincés à l’intérieur du fuselage qui ne comportait aucun hublot, ce qui donnait le mal de l’air. Le mitrailleur de bord installé dans la tourelle essayait d’atteindre une cible remorquée par un Lysander. Le pilote faisait glisser l’avion dans les airs en faisant des virages afin que le mitrailleur puisse s’entraîner à tirer sur une cible mobile. La cible était souvent si difficile à atteindre que les mitrailleurs de bord arrêtaient de tirer, en faisant comme si leurs mitrailleuses s’étaient enraillées. Le pilote volait alors en palier, en suivant une trajectoire rectiligne et en gardant la cible pratiquement « assise » sur l’extrémité des mitrailleuses. Le mitrailleur de bord ouvrait alors le feu et la réduisait en lambeaux, sonnant le glas de la mission pour les autres mitrailleurs. Les stages de bombardement aérien s’effectuaient à bord d’Avro Ansons – des appareils lents, confortables, munis de nombreux hublots, à l’intérieur desquels l’air pur circulait librement. J’ai obtenu mon diplôme le 31 mai 1943, en finissant quatrième de mon escadrille, et j’ai été affecté de nouveau à Portage la Prairie pour suivre le cours de navigation aérienne.

J’ai trouvé très facile la partie du cours sur la navigation aérienne qu’on dispensait à Portage, car je l’avais déjà presque toute suivie. Les membres de notre escadrille ont obtenu leur diplôme de viseur de lancebombes le 8 juillet 1943, avec le grade de sergent. Nous sommes ensuite partis dix jours en congé d’embarquement. Helen est venue me retrouver à Sicamous et nous avons passé dix jours très agréables, à visiter la région entre Armstrong et Ascroft. Mae est venue nous rendre visite à Ashcroft, accompagnée de ses enfants, David et Jeannette. On a fait une petite réunion de famille; il ne manquait que Jim, qui était retenu dans l’Atlantique Nord. Pendant que j’étais en congé, j’ai reçu un avis m’informant que j’avais obtenu ma commission d'officier au grade de sous-lieutenant d'aviation. L’usage voulait en effet qu’on accorde leur commission aux élèves arrivés dans les premiers dix pour cent de chaque promotion.

Mon congé terminé, je me suis présenté au dépôt d’embarquement à Halifax (NouvelleÉcosse). Prendre le train et traverser le continent a été pour moi toute une aventure – c’était la première fois que je me rendais à l’est de Winnipeg. Le train était rempli de soldats et de femmes. On nous a attribué une couchette pour deux. On prenait nos photos, on dormait avec un inconnu ou à tour de rôle – beaucoup d’entre nous sont restés debout la majeure partie de la nuit. Si je me souviens bien, on a mis trois jours et quatre nuits à arriver à Halifax. Là, nous avons connu les premières mesures de sécurité renforcée; la guerre se rapprochait encore plus. On y passait des examens médicaux, on nous prenait en photo et on inspectait notre fourbi. Alors que j’étais à Halifax, j’ai fait une grave crise d’urticaire sur l’ensemble du corps. Malgré tous les efforts du médecin, aucun traitement ne semblait faire effet. En dernier recours, le médecin m’a pris du sang dans le bras et me l’a injecté dans la hanche – l’urticaire a disparu comme par magie.

Le jour tant attendu de l’embarquement arriva. On était le 2 août 1943. On nous a fait monter à bord d’un train de transport de troupes et nous sommes arrivés le lendemain matin à New York. À part l’horizon, nous n’avons pas aperçu grand-chose de plus avant qu’on nous fasse monter à bord du SS Aquitania. Il avait gagné à une certaine époque le « ruban bleu de l’Atlantique », qu’on accorde au navire de ligne de luxe qui réussit la traversée de l’Atlantique la plus rapide. L’Aquitania n’était pas très luxueux lorsque nous avons embarqué à bord. Tous les aménagements de luxe avaient été retirés et tout l’espace disponible avait été utilisé pour construire des couchettes. Les cabines, autrefois équipées d’un lit double, accueillaient désormais douze couchettes superposées, et c’était dans les plus beaux quartiers à bord, ceux des officiers. À l’autre extrémité du quai par rapport à l’Aquitania, le Normandie gisait sur le flanc au fond du port. Il avait fait la fierté de la flotte française de paquebots, lui le plus grand paquebot du monde après le Queen Elizabeth. Il venait d’être converti en navire de transport des troupes, lorsqu’il avait été victime d’un incendie dû à un acte de sabotage. Même gisant sur le flanc, au fond du port, les pontons étaient tous petits à côté de lui.

L’Aquitania faisait partie des quelques navires de transport de troupes considérés comme trop rapides pour être rattrapés par les sous-marins ennemis; il traversait donc l’Atlantique sans escorte. Il filait sur l’eau à pleine capacité, en changeant de cap toutes les cinq minutes environ, afin de se tenir hors de portée de tout sousmarin. À chaque virage, il penchait dangereusement sur le côté, et les rivets grinçaient tellement qu’on aurait dit qu’il allait se briser en deux. Comme j’étais officier, on m’a affecté comme chef du service des incendies au pont de la patrouille G, qui était situé juste endessous de la ligne de flottaison. Un bataillon de Noirs logeait sur ce pont. S’ils avaient décidé de fumer dans cette zone réservée, je doute fort qu’ils m’aient beaucoup écouté. Le paquebot transportait environ 12 000 troupes. Nous avons effectué la traversée de New York à Greenock, tout près de Glasgow, en Écosse, en six jours et sans incident.

À Greenock, nous avons embarqué à bord d’un train de transport des troupes, et 18 heures plus tard nous étions à Bournemouth, une magnifique petite ville de villégiature au bord de la Manche. Elle servait désormais de dépôt pour accueillir les équipages de l’Aviation royale du Canada en attente d’être affectés dans des unités d’instruction avancée. La ville avait été bombardée et la guerre avait laissé des traces bien visibles tout autour, comme les immeubles calcinés et les barbelés le long des plages.

Le 3 septembre 1943, je suis arrivé à l’Unité d’entraînement supérieur au pilotage de Wigtown, qui se trouve à quelques milles au nord de Glasgow. C’était une station de la Royal Air Force (RAF) et, comme nous étions la seule escadrille de l’Aviation royale du Canada sur place, ça a créé des frictions et beaucoup de bagarres. Nous suivions une formation intensive d’un mois. Nous passions notre temps tantôt dans les simulateurs de bombardement, les simulateurs Link, tantôt dans les airs, où nous partions bombarder des cibles détectables à l’infrarouge dans des zones industrielles et d’activités de navigation anglaises ou irlandaises. J’ai vraiment été impressionné la première fois que j’ai vu l’Irlande. Vue du ciel, on aurait dit un grand parcours de golf, avec ses différentes teintes de vert et le bleu de ses lacs et de ses fleuves. Tous les équipages rêvaient de vivre un atterrissage forcé sur l’île de Mann, où il n’y avait aucun ravitaillement. Nous l’avons survolée pratiquement à chaque sortie en vol de Wigtown, mais nous n’avons jamais eu la chance de nous y poser. Notre mois à Wigtown s’est bientôt terminé, et nous avons été affectés à la 22e Unité d’entraînement opérationnel, à Gaydon, près de Warwick, à quelques milles de Birmingham en direction du sud et près de StratfordonAvon.

Au cours de notre affectation à Gaydon, nous avons fait nos premiers vols opérationnels et avons été affectés à un équipage de façon permanente. J’ai été affecté à un équipage déjà formé du Souslieutenant d’aviation Bill Wilson, notre pilote, du Sergent de section Butch MacStocker, notre navigateur, et de l’Adjudant de 2e classe Al Casey, notre radiotélégraphistemitrailleur. Mes camarades avaient volé sur un bimoteur Hampden à la baie Patricia, près de Victoria (ColombieBritannique), pour le commandement de l’aviation côtière. Un jour qu’ils volaient de toute évidence à basse altitude, une vague avait atteint et tordu l’extrémité de leurs hélices, mais ils avaient réussi à rentrer à leur base, malgré tout. Ils ont été recrutés pour aller outremer au Bomber Command, sans tarder. J’ai rejoint l’équipage en tant que souslieutenant d’aviation, au poste de viseur de lancebombes; le Sergent Grant Bull, mitrailleur arrière, le Sergent Harry Walker, mitrailleur dorsal, et le Sergent Jack Lee, mécanicien de bord, nous ont également rejoints. Jack était le seul membre de l’équipage qui venait de la Royal Air Force, et j’étais le seul Canadien qui n’était pas de l’Ontario.

À Gaydon, l’équipage devait apprendre à travailler ensemble comme une équipe soudée et également apprendre à piloter un bombardier léger – dans notre cas, il s’agissait d’un Wellington. Il était la vieille bête de somme de l’aviation depuis le commencement de la guerre. C’était un bimoteur à cylindres en étoile construit selon les principes de la géodésie – c’était une masse constituée d’un châssis croisé recouvert de tissus. L’armement à bord était constitué de quatre mitrailleuses Browning de calibre 0,030 po dans la tourelle arrière et deux autres dans la tourelle avant. Il transportait trois tonnes de bombes dans la soute à bombes du fuselage.

Le premier problème a été pour notre pilote d’apprendre à piloter cet aéronef – il était beaucoup plus lourd que tous ceux à bord desquels nous étions montés précédemment. J’ai volé comme mitrailleur arrière et viseur de lancebombes pendant cette période d’adaptation, alors que le reste de l’équipage suivait des cours à l’école de formation au sol. Ma tâche principale consistait à lire les cartes depuis le poste du viseur de lancebombes pour faire en sorte que le pilote maintienne le bon angle d’approche de la piste. L’embrument industriel provoqué par les usines de Birmingham était tel que le pilote ne pouvait pas voir le sol depuis son siège. Nous avons passé une semaine environ de familiarisation avec les circuits de trafic et les turbulences (atterrissages avec remise de gaz) afin que le pilote apprenne à sentir l’appareil avant que le reste de l’équipage ne nous rejoigne et nous avons continué à apprendre nos tâches individuelles respectives au sein de l’équipage. Le 15 novembre, nous avons commencé à voler tous ensemble, et à compter de cette date, nous volions chaque fois que nous pouvions trouver un appareil en état de navigabilité. Lorsqu’aucun appareil n’était disponible, nous passions notre temps au simulateur Link, au simulateur de bombardement ou au champ de tir ou à l’école de formation au sol. Au sein de l’équipage, j’étais désormais viseur de lancebombes, pilote en second pour le décollage et l’atterrissage, et je devais faire le point sur notre position pour le navigateur et le mitrailleur avant.

Nous faisions quelquefois des vols d’entraînement audessus de Londres. Les Britanniques avaient un système qui consistait à orienter leurs projecteurs dans une direction pour indiquer aux avions d’entraînement dans quelle direction ils devaient quitter une zone sur le point d’être attaquée par l’ennemi. Une nuit, nous venions à peine d’arriver, quand les projecteurs ont commencé à s’orienter dans une direction. Tous les avions alliés étaient équipés d’un émetteur radio qui, lorsqu’il était en marche, envoyait un signal qui lui permettait d’être identifié comme un avion ami. Pour une raison inconnue notre émetteur avait éteint et, dès que nous nous en sommes aperçus, nous l’avons allumé et tous les projecteurs se sont éteints. Si nous ne l’avions pas allumé, nous aurions pu être la cible des tirs de l’Armée.

Le 1er janvier 1944, nous avons été autorisés à partir pour notre premier survol du territoire ennemi jusqu’à Rennes, en France. C’était un volqui devait être facile – nous transportions 30 conteneurs remplis de tracts d’encouragement souhaitant aux habitants de Rennes une bonne année. Nous étions prêts à décoller et déjà engagés sur la piste, lorsqu’il est apparu évident que l’un des moteurs ne fournissait pas assez de puissance. Bill a décidé de couper les gaz pour essayer de freiner. Nous nous sommes engagés sur l’aire de sortie de piste comme si nous n’allions jamais nous arrêter, mais les roues se sont finalement coincées dans le fossé périmétrique juste avant la clôture de démarcation. Le véhicule incendie aéroportuaire est arrivé à côté de nous presque aussitôt après que l’avion se soit immobilisé et ils nous ont fait débarquer et embarquer dans l’aéronef de réserve en deux temps trois mouvements. Nous avons finalement pris notre envol et sommes partis pour notre premier vrai vol.

Notre vol nous a emmenés entre les îles anglonormandes, qui étaient aux mains des Allemands, ce qui leur a permis de nous tirer dessus des deux côtés; mais Bill avait bien appris ses leçons et il a réussi à nous faire passer à travers cette zone périlleuse sans écueils. Alors que nous approchions de Rennes, j’ai pris le contrôle depuis mon poste de viseur de lancebombes et pour la première fois, j’ai pu voir les mitrailleuses d’endessous tirer; les balles fusaient dans tous les sens autour de nous. Eh bien, j’ai vraiment eu l’impression d’être au mauvais endroit – je n’arrivais pas à me faire aussi petit que je l’aurais voulu. Nous avons volé à toute allure vers le point cible, avons largué les tracts, et avons viré de bord pour prendre le chemin du retour. Les canonniers de l’artillerie antiaérienne ont dû penser que nous étions à leur merci, mais Bill a repris de la vitesse et nous a fait partir en piqué, si bien que les tirs des canons antiaériens sont passés audessus de nous. Nous sommes revenus à la base sans la moindre égratignure, et un peu plus aguerris après quatre heures et demie de vol. Mon écart de bombardement moyen, qui était de 100,5 verges lorsque j’ai quitté Mossbank, était désormais d’environ 95 verges. J’étais meilleur que la moyenne.

Le jour où mon père m’a annoncé que Jim s’était évadé d’un camp de prisonniers de guerre dans le nord de l’Italie et qu’il arriverait bientôt en Angleterre fait partie des momentsphares de mon affectation à Gaydon. Je suis resté en contact avec la B.C. House et avec le bureau de l’entreprise de radio Marconi à Londres pour être tenu au courant de son arrivée. Il avait navigué sur un navire qui s’était fait bombardé au sud de l’Italie, alors qu’ils essayaient de forcer le blocus imposé à l’île de Malte pour ravitailler les habitants de l’île. L’équipage avait évacué le navire à bord des canots de sauvetage et traversé la Méditerranée pour se rendre en Afrique du Nord, où ils avaient été faits prisonniers par le régime de la France de Vichy. Ils avaient été déplacés plusieurs fois, en raison des combats que se livraient Montgomery et Rommel dans la région et avaient finalement atterri dans un camp de prisonniers dans le nord de l’Italie. Avec l’histoire de Jim, on pourrait écrire un livre et elle le mériterait. Une fois arrivé à Londres et autorisé à partir, il a pu venir me rendre visite à Warwick. J’étais bien sûr extrêmement heureux de le revoir vivant, même s’il n’était pas en très bonne santé. Sa captivité avait été une très grande source d’inquiétude pour maman et papa.

Nous avons obtenu notre diplôme de Gaydon à la fin du mois de janvier 1944, et on nous a accordé deux semaines de congé. J’ai pu aller rendre visite à des parents à moi du côté Tooley, à Stoney Stratford, et également à des membres de ma famille du côté Allen, à Northampton, et j’en ai aussi profité pour aller visiter quelquesuns des lieux touristiques de Londres. À Londres, la guerre faisait rage, avec des raids aériens toutes les nuits, les projecteurs, les bombes, les tirs des canons antiaériens et les incendies, et des tas d’immeubles en ruine et d’avions abattus. Les gens de la ville s’entassaient dans les tunnels du métro et dormaient à même les quais ou sur des couchettes superposées installées le long des murs des tunnels. Ils semblaient s’être habitués à dormir là, malgré le vrombissement des rames de métro qui entraient en gare à quelques pieds d’eux seulement.

Une fois notre congé terminé, nous nous sommes présentés à une station de la RAF, à Topcliffe dans le Yorkshire. C’était une escadrille d’instruction de survie gérée par l’Armée britannique. À côté, la discipline à laquelle nous avions été habitués jusquelà s’apparentait à un jeu d’enfant – dans cette unité, nous n’étions plus traités comme des hommes, mais comme de véritables machines. Avec les autres Canadiens, nous nous sommes serré les coudes et nous avons survécu. Je pense que notre très suffisant petit sergentmajor anglais qui était d’une impudence peu commune à l’égard de ses hommes a bien dû rire quelques fois (lorsque nous étions hors de sa vue). Quel homme impressionnant, on l’entendait crier à un mille à la ronde. On faisait tout au pas de gymnastique à cet endroit.

Nous avons été affectés à la 1664 Conversion Unit, à Dishforth, dans le Yorkshire, pour apprendre à piloter des bombardiers lourds quadrimoteurs – dans notre cas, des Halifax Mark II. La nuit de notre arrivée à la base, un Halifax, qui était parti larguer des mines, est rentré de mission et a perdu une mine qui était mal accrochée au moment de l’atterrissage, si bien qu’il s’est littéralement fait exploser. Le risque inhérent au pilotage est devenu plus flagrant à cette station. Les avions allemands revenaient souvent vers l’Angleterre en empruntant le sillage des bombardiers et les abattaient au moment où ils atterrissaient.

Les Halifax de notre unité étaient des aéronefs qui n’étaient pas en assez bon état pour le vol opérationnel. Ils étaient vétustes, totalement usés par les heures de vol, sousmotorisés et partaient en vrille pour un oui ou pour un non. Nos instructeurs avaient tendance à prodiguer la majeure partie de leurs enseignements depuis le sol, en regardant les équipages de recrues faire leurs exercices depuis ce point d’observation. Il y a eu un certain nombre d’accidents, et la plupart du temps, il n’y avait pas un seul avion que nous étions capables de faire décoller. L’instruction s’est déroulée exactement de la même manière que celle que j’avais suivie lorsque nous étions passés au pilotage des Wellingtons. Je volais aux côtés du pilote aux postes de viseur de lancebombes et de mitrailleur arrière, pendant que le reste de l’équipage suivait les cours de formation au sol. Le pilote n’a eu aucun mal à se faire à ces appareils. Puis, après avoir passé quelques semaines à faire des vols d’entraînement avec l’ensemble des membres de l’équipage, nous avons rejoint notre escadron. Les rumeurs habituelles concernant le lieu de notre destination et le type d’appareil à bord duquel nous allions voler couraient bon train. Nous avions tous parié que nous volerions sur un Lancaster.

- Date de modification :