Les mémoires de Gordie Bannerman

Sur le chemin du retour

Hollande, décembre 1945. Le grand jour est finalement arrivé! NOUS RENTRONS CHEZ NOUS! Le 20 décembre ou aux environs de cette date, on nous a annoncé que nous devions faire nos adieux à nos amis hollandais et quitter Winschoten. L’esprit traversé par toutes sortes de pensées et d’émotions, nous avons alors nettoyé l’école où nous étions logés. Nous avons donné ou laissé aux Hollandais tout ce matériel civil excédentaire que nous avions acquis. Nous avons quitté Winschoten vers 5 heures le 20 décembre 1945. Dans la noirceur de la nuit, moi et le reste de notre troupe sommes sortis dans la rue et avons marché d’un pas lourd rue jusqu’aux camions qui nous attendaient. Rendus là, nous avons fait un appel nominal pour nous assurer que personne n’avait passé tout droit ou oublié de se présenter en ce matin le plus important de notre vie. Tous ayant répondu à l’appel nominal, j’ai fait rapport au Capt Forbes en disant : « Tous sont présents et tout est en ordre, Monsieur! Nous pouvons embarquer et partir. » Et nous avons alors tous pris la route en laissant derrière Winschoten. Les mots qui venaient à l’esprit à ce moment-là étaient « si douce est la tristesse de nos adieux ». Et nous avons laissé derrière nous toutes les filles et tous nos amis.

Dans un sens, la troupe était plutôt triste, car nous quittions un endroit qui avait été notre foyer ces huit derniers mois. Les Hollandais avaient été très bienveillants envers nous tous et je dois leur en être extrêmement reconnaissant, car ils nous ont reçus dans leurs coeurs et leurs foyers comme si nous étions des membres de la famille. Merci, bonnes gens, nous vous aimons tous.

À bord des camions, alors que nous nous éloignions de Winschoten, l’atmosphère s’est allégée un peu. Durant le trajet, certains se sont endormis, tandis que d’autres se demandaient combien de temps nous passerions en Angleterre avant de finalement nous embarquer à bord du bateau qui nous ramènerait au pays. Nous avons fait notre première halte au grand camp de rassemblement de Nimègue, où l’on nous a assignés à des baraques et remis les ordres de départ. Nous avons été accueillis à Nimègue par de grandes affiches nous enjoignant de rendre toutes les armes portatives, comme les Luger, les P38, et toute autre arme à feu. Si nous omettions de le faire, on nous affecterait à l’armée d’occupation en Allemagne pour une période d’un an. C’était très grave, car la plupart d’entre nous avions des Luger et d’autres armes non réglementaires. Chuck Watson et moi avons discuté de la chose et nous nous sommes dits que nous n’allions pas nous défaire de nos revolvers et qu’au moment d’embarquer à bord du navire ou de quitter le camp, nous allions être solidaires. Donc, si l’un d’entre nous se faisait prendre avec des armes interdites, il est probable que les deux se feraient prendre et nous prendrions le chemin de l’Allemagne ensemble.

Nous avons passé une journée ou deux à Nimègue pour ensuite prendre le train jusqu’à Ostende. Tout au long de la voie ferrée, les cheminots allaient ramasser des centaines de revolvers, car les soldats, certains qu’on allait les soumettre à une sérieuse fouille à Ostende, s’en sont débarrassé en les jetant par la fenêtre. Chuck et moi avons conservé les nôtres. Rendus à Ostende, il n’y a pas eu de fouille et nous sommes finalement montés à bord du Dover Queen et avons entrepris la traversée de la Manche en poussant un soupir de soulagement et de joie. Nous étions sur le CHEMIN DU RETOUR. D’abord l’Angleterre, puis le Canada, et cela ne saurait être trop tôt.

À bord du Dover Queen en décembre 1945. Nous avons quitté le continent et voilà que nous étions sur un traversier en route vers l’Angleterre. Et nous espérions appareiller sous peu pour rentrer au pays. Une fois débarqués à Douvres, on nous a dirigés vers les wagons ferroviaires qui allaient nous amener à Aldershot. La contrée anglaise ne nous est jamais apparue aussi belle alors que nous filions vers notre destination.

Arrivés à Aldershot, nous avons marché de la gare jusqu’à pratiquement les mêmes casernes où nous nous étions rendus en 1941. Nous avions maintenant vieilli de cinq ans. Une fois installés dans nos casernes, on nous a fait subir un examen médical et donné nos instructions sur la façon d’identifier nos sacs de fourniment. Tous les sacs et les caisses supplémentaires étaient peints d’une marque indiquant notre destination. Nous en étions maintenant réduits à un seul officier dans la batterie, le Capt Murray Forbes, et il allait nous accompagner jusqu’à notre arrivée à Indian Head, en Saskatchewan. Une fois la documentation remplie, nous étions en congé de Noël.

Comme j’avais fait mes adieux à toute ma parenté d’Écosse lors de mon dernier séjour, j’ai décidé de me rendre à Nottingham avec le Sgt d’état-major Ed Noseworthy. Je n’avais jamais visité Nottingham, au pays de Robin des Bois et de la forêt de Sherwood. Ed et moi nous sommes présentés dans un excellent hôtel, où nous avons pris une chambre. Ensuite, nous sommes allés passer la soirée en ville. Des milliers de soldats américains avaient été récemment stationnés à Nottingham. Mais la guerre contre le Japon se poursuivant encore, les Américains étaient presque tous partis, sauf pour le personnel administratif. Ed et moi sommes entrés dans le premier établissement qui ressemblait à un pub. En entrant, nous avons eu l’impression qu’on nous déshabillait des yeux. Nottingham était un gros centre industriel et probablement la plus grande ville manufacturière de textiles en Angleterre. L’industrie employait des milliers de femmes et il devait bien y avoir une centaine de femmes dans le pub, et aucun homme.

Je sais ce qu’une fille ou une femme doit ressentir lorsqu’elle déambule sur le trottoir et que quelques centaines de soldats se tiennent alignés en bordure et la fixent tous du regard. Ed ne semblait pas s’en faire et nous avons commandé un verre. Même que deux femmes nous en ont fait apporter un pour nous payer la traite. Pendant que les Américains étaient en ville, presque toutes les femmes s’étaient fait teindre les cheveux, de sorte que l’on pouvait voir devant nous des blondes avec des repousses de leur couleur naturelle. Il y avait des femmes de tous âges, des jeunes, des moins jeunes et des femmes âgées. Ed se prit d’affection pour l’une des dames qui était venue nous rejoindre à notre table. Elle était accompagnée d’une amie qui m’a dit que ses parents ne demanderaient pas mieux que de me recevoir chez eux pour le dîner de Noël. [Elle m’a fait faux bond.]

Si je me rappelle bien de cette soirée, la fille en question vivait de l’autre côté de Robin Hood Close et je crois qu’elle m’avait fait croire que ses parents seraient heureux de m’accueillir pour le dîner de Noël simplement pour que je l’accompagne à travers le sombre boisé et la ramène chez elle. Tant pis! J’ai pris mon dîner de Noël dans une cafétéria américaine qui nourrissait tout soldat qui s’y présentait. On y servait de la dinde avec toute la garniture et j’ai pris une énorme cuisse. Ed et son amie n’ont pu y entrer, car elle était civile. Donc, Ed a dîné ailleurs. Il y avait des Anglaises qui se tenaient à l’extérieur dans l’espoir d’obtenir un dîner de Noël, mais les troupes américaines ne les laissaient pas entrer. Un grand nombre de ces femmes étaient enceintes et leur petit copain américain était parti depuis longtemps. On voyait la même chose partout où il y avait des troupes stationnées. Une fois notre permission terminée, nous étions de retour à Aldershot.

Le Jour de l’An a passé et nous n’avions toujours pas été informés du moment où nous allions quitter l’Angleterre. Nous avons finalement été avisés qu’il n’y aurait plus de permissions et qu’il fallait faire nos bagages et nous tenir prêts à prendre le train. Le 9 janvier, aucun d’entre nous n’a raté le rassemblement pour prendre le train à destination de Southampton, où nous allions embarquer à bord du Queen Elizabeth. Nous ne pouvions toujours pas croire que nous étions sur le chemin du retour.

J’ai encore ma carte d’embarquement. Le numéro du navire était TA260, et notre unité avait le numéro E-57. L35064, Grade SMB, M. Bannerman G. Après être montés à bord, nous avons été pris en charge par les membres du Contrôle des mouvements. Tout était très bien organisé.

Le capitaine Forbes, notre commandant, est allé rejoindre les autres officiers, tandis que moi et les autres sergents avons reçu pour consigne de nous rendre à la cabine où nous étions dirigés. On m’a dirigé vers une cabine, pas très grande, qui comptait six couchettes et chacun d’entre nous a été assigné à un lit. Les cinq autres occupants de la cabine étaient des adjudants de 2e classe provenant de diverses unités. Je crois qu’aucun d’entre eux n’était un combattant. Après m’être installé, je suis allé voir où les membres de notre batterie se trouvaient. Ils avaient été logés dans de grandes cabines où les couchettes étaient disposées en rangées de dix couchettes de hauteur. Il devait bien y avoir deux cents couchettes dans cette grande chambre. Nous nous pincions tous pour être bien sûrs que ce c’était pas un rêve. Nous retournions vraiment à la maison?

Nous étions 12 800 soldats, hommes et femmes, à bord du Queen Elizabeth, la plupart de la 5e Division blindée. Les femmes venaient du Service féminin de l’Armée canadienne. Il y avait également des aviateurs à bord, ainsi que Sir Winston Churchill, Mme Churchill et leur fille Mary. Nous n’avons pas vu la famille Churchill à bord, mais je crois que les colonels et officiers supérieurs ont pu les côtoyer.

Tout s’est déroulé sans anicroche, jusqu’aux repas, où les tables étaient mises et les places, toutes assignées. Nous prenions deux repas par jour, et c’étaient de délicieux repas, pas la bouffe qu’on nous a servie à bord du Oronsay lors de notre traversée vers l’Angleterre en 1941. Le Queen Elizabeth avait fait beaucoup de traversées pour ramener les troupes américaines aux États-Unis. Le navire s’approvisionnait à New York, de sorte qu’il avait de bons aliments, et même de la crème glacée. Je ne me souviens pas à quelle heure le paquebot géant a appareillé de Southampton, mais nous savions qu’il n’y avait pas de couvre-feu, pas d’inquiétudes au sujet de la présence de sous-marins, et que chaque tour de ses hélices massives nous rapprochait davantage du CANADA ...........et........ de la MAISON.

Je dirais que tous les militaires à bord pensaient nourriture. Du fait que nous avions deux repas par jour à bord du navire, nous nous rappelions tous de l’heure à laquelle nous devions nous présenter aux repas ou la table à laquelle nous devions prendre place avec onze autres camarades. Six des compagnons de table étaient des sergents de section de l’aviation qui rentraient au pays après avoir été stationnés en Afrique du Sud, et les six autres, dont je faisais partie, avaient passé environ cinq ans outre-mer. Les aviateurs faisaient partie de l’aviation depuis environ deux ans. Ils s’étaient entraînés au Canada et juste avant la fin de la guerre, ils avaient été envoyés en Afrique du Sud. Ils seraient probablement entrés en action en Extrême-Orient, mais comme les Japonais se sont rendus, on n’avait plus besoin de leurs services. Tout comme nous, ils rentraient chez eux. Ce groupe n’avait jamais vu de tir ou effectué de vols opérationnels [bande de chanceux]. Ce que nous, les anciens, avons constaté à l’heure des repas, c’est que chaque plateau contenait exactement douze portions, de sorte que vous deviez prendre votre portion pour ensuite passer le plateau au suivant. Nos gens de l’aviation avaient des manières comme je n’en avais jamais vues. Il fallait leur dire de passer les plateaux ou l’un d’entre eux passait une côtelette pleine de sauce à côté du plateau, laissant un beau dégât sur la table. En l’espace de cinq jours et dix repas avec ces hommes, on leur a appris que nous partagions tous ensemble, qu’il ne fallait pas faire le goinfre et qu’un peu de bienséance à table pouvait rapporter beaucoup en ce bas monde.

La traversée s’est déroulée en grande partie par assez beau temps et on pouvait voir le sillon du gros paquebot disparaître derrière la ligne d’horizon. La nuit, si vous désiriez méditer dans la solitude, vous pouviez vous tenir à la poupe du navire et regarder les particules fluorescentes scintiller dans l’eau. Un jour où la mer était quelque peu agitée, une de nos femmes du Service féminin a chuté en bas de l’immense escalier qui menait à la salle de bal et s’est fracturé le bras. Winston Churchill s’est un jour adressé aux troupes sur le système de diffusion publique et de sa plus belle voix de stentor, il salua tous ceux et celles qui faisaient la traversée avec lui et sa famille. Il a ensuite poursuivi en faisant l’éloge du solide navire, de son solide Commodore et de son solide équipage. Sa voix s’est toutefois estompée et il n’a jamais pu terminer son solide message.

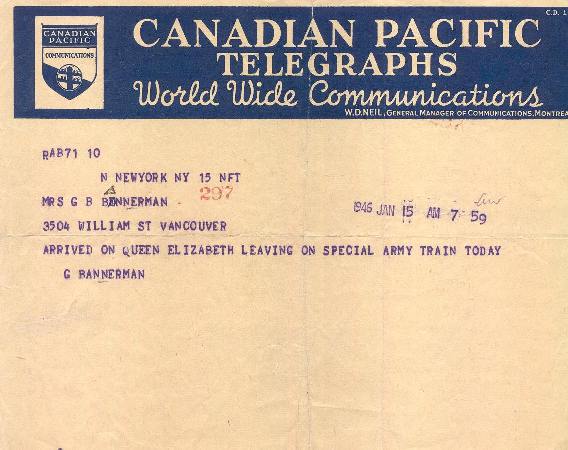

Le troisième ou le quatrième jour, on nous a renseignés sur les formalités de débarquement, et sur des formulaires de télégramme que nous pouvions remplir pour annoncer à nos parents et amis que nous avions atteint le continent. Les télégrammes ont été transmis à notre arrivée aux États-Unis. Le cinquième jour, nous remontions le fleuve Hudson en direction de New York. Je n’ai pas vu la statue de la liberté, car c’était mon heure de repas et je n’allais certainement pas rater un repas. Peu de temps après, nous étions amarrés à New York. Nous savions que nous étions presque arrivés et il ne restait plus qu’à attendre le moment du débarquement. Je me rappelle que notre tour est venu en fin d’après-midi.

J’ai conservé un numéro du 19 janvier 1946 du Regina Leader Post, dans lequel on raconte le retour de toutes les unités d’artillerie de la Saskatchewan dans les petites villes qui longent la ligne principale du Canadien Pacifique. On peut également y voir une photo de nous, les sept membres originaux de la 76e Batterie. Il s’agissait de la dernière traversée de transport de troupes du Queen Elizabeth.

Notre batterie avait toute été rassemblée et, sac de fourniment sur le dos, nous n’attendions plus que notre tour de débarquer du Queen Elizabeth. L’attente semblait très longue, mais cela importait peu, car quelques instants plus tard, nous descendions une passerelle de débarquement et étions rendus sur le quai. Un groupe d’Américaines de la Croix-Rouge distribuait des beignets et des contenants de lait en carton, ainsi que du café et peut-être des boissons gazeuses. C’était notre première gorgée de lait depuis des années. Il y avait un groupe qui jouait de la musique au moment où le navire accostait. Tout le long du fleuve Hudson, des banderoles de quelques étages de haut nous accueillaient par un BIENVENUE À LA MAISON LES GARÇONS. Nous n’avons pas passé beaucoup de temps sur le quai et on nous avait demandé de monter à bord d’un traversier qui devait nous amener à Newark, au New Jersey. Nous avons ensuite embarqué à bord des trains qui nous attendaient pour nous ramener au pays. Alors que nous passions à travers la campagne, nous regardions le paysage, savourant chaque instant du voyage.

La contrée que nous franchissions était recouverte d’un épais manteau de neige. Le voyage se déroulait assez calmement et nous étions absorbés dans nos pensées, lorsqu’un de nos camarades cria : « Gordie, des pistes de lièvres! » Un Canadien pouvait deviner qu’il s’approchait de chez lui lorsqu’il voyait des pistes de lièvres. Le train filait, les roues produisant le même bruit que celui qui nous avait amenés lorsque nous nous étions partis pour aller outre-mer. Rappelez-vous la prochaine fois que vous prenez le train et que les roues font « tatac tatoum...tatac tatoum ». Songez alors aux dizaines de milliers de militaires, hommes et femmes, qui se rendaient à leur port d’embarquement avec ce « tatac tatoum » qui leur trottait dans la tête.

En cours de route à bord du train, nous avons pu envoyer des télégrammes à nos proches dans l’espoir qu’ils viennent à notre rencontre à l’arrivée du train. Lorsque nous sommes arrivés à la gare de Kenora, en Ontario, un assez grand nombre de membres du vieux régiment s’étaient rendus à la gare, mais ils étaient maintenant des civils et cela créait un certain sentiment de détachement. Ils avaient occupé une place importante dans notre vie, mais maintenant, il paraissait si étrange de parler à ces civils et je crois aussi qu’eux-mêmes nous ont trouvés différents. J’ai de la difficulté à pouvoir expliquer cet aspect de notre halte.

J’avais transmis un télégramme à Norma Ainlay, qui travaillait à Winnipeg, pour lui laisser savoir que nous allions passer par là. Norma m’avait souvent écrit outre-mer. Je l’avais rencontrée en 1938, alors qu’elle était en vacances au lac Pelletier avec sa mère et ses soeurs. Elles venaient toutes de la petite ville de Pambrun. J’étais allé à une soirée de danse au lac et après la soirée, j’ai raccompagné Norma à pied jusqu’à son chalet. Je portais mon tout premier chapeau de feutre à grand rebord et lorsque Norma et moi allions nous donner un baiser d’adieu, le rebord frappa Norma sur le front et le chapeau se mit à rouler vers le lac. Je me suis alors précipité à sa poursuite et je l’ai récupéré en moins de deux, mais Norma était déjà rentrée dans le chalet.

Vers minuit, je m’apprêtais à débarquer sur le quai de gare dès que le train s’immobiliserait. Norma était là qui m’attendait en compagnie d’une femme plus âgée qui m’a demandé : « Où est Orme? » Il s’agissait de la tante d’Orme et elle avait appris de Norma qu’Orme et moi devions arriver cette nuit. La tante a pu amener Norma à côté des wagons, car elle avait travaillé durant la guerre à servir le café aux trains de transport de troupes. Je suis retourné à bord pour réveiller Orme, car sa tante l’attendait sur le quai. Orme et sa tante, ainsi que Norma et moi étions maintenant tous sur le quai. Norma ne cessait de sauter de joie et me serrait dans ses bras pour m’embrasser, puis faisait de même avec Orme. Et pendant tout ce temps, elle ne cessait de dire : « N’êtes-vous pas excités d’être presque rendus à la maison? » Bien, j’imagine que nous l’étions, mais nous ne pouvions toujours pas croire que nous étions si près de notre foyer.

Au fil des milles et des milles à travers la prairie, le train franchissait les villes natales de nombreux de nos camarades. Quelque part à l’est de Indian Head sur la ligne du Canadien Pacifique, nous avons été interviewés par un reporter du Regina Leader Post qui a rédigé un article sur nous et l’a accompagné d’une photo des sept membres originaux de la batterie qui revenaient au manège de la 76e Batterie à Indian Head, où nous allions rompre nos liens avec la batterie. Ces sept membres étaient le SMR George Green, le SMB Gordie Bannerman, ainsi que les sergents Orme Payne, Jack Parr, Bert Townsend, Chuck Watson et Peter Powless.

En débarquant du train à Indian Head, nous avons été accueillis sur le quai au son d’un corps de musique par un grand comité d’accueil. J’ai rassemblé la batterie et passé le commandement du défilé au Capt Murray Forbes, puis nous avons marché jusqu’au manège pour y prendre le repas et un verre. Le SMB Bill Lloyd et moi sommes allés au manège pour les discours, la boisson et la bouffe.

Le père de Murray Forbes était juge et avait une voiture, il nous a donc conduits, Orme, moi-même et son fils Murray, jusqu’à Regina, en Saskatchewan. Le 19 ou le 20 janvier 1946, Orme et moi sommes arrivés à Regina en fin d’après-midi. Nous avons demandé qu’on nous laisse à proximité d’un magasin de la société des alcools de la Saskatchewan. Remerciant le juge Forbes, saluant le Capt Forbes et lui faisant nos adieux, Orme et moi, sac sur le dos, étions sur les rues glacées de Regina. La suite fut presque fatale, car au moment d’entrer dans le magasin de la société des alcools, ma botte à semelle d’acier glissa sur le trottoir glacé et je me suis tombé le derrière sur le pavé, tout en me fracassant la tête! J’ai été étourdi quelques instants, mais j’ai pu me relever et je semblais m’en être tiré pas trop mal. J’ai ensuite glissé et suis de nouveau tombé. Pas de bon augure pour quelqu’un qui avait survécu à la guerre que de faillir se fracturer le crâne le premier jour de son retour chez lui.

Le sergent suppléant Elmer Applegren avait raté le contingent de la batterie en Angleterre, mais il était rentré au pays en même temps que nous. Elmer avait la même idée que nous en tête : acheter une bouteille de la société des alcools de la Saskatchewan. Il s’était enrôlé en même temps que nous et avait servi pendant tout ce temps. Après mes deux chutes, je suis entré dans le magasin et nous avons fait nos achats. La prochaine chose à faire était de téléphoner à Edith et R.J. Wood, qui nous ont dit : « Prenez un taxi et venez demeurer chez nous. », ce que nous avons fait. R.J. Wood était notre professeur, à Orme et à moi, avant que n’éclate la guerre, et il avait contribué à notre enrôlement dans la 60e Batterie, alors une unité de la milice. R.J. Wood était notre officier d’assermentation lorsque nous nous sommes enrôlés dans le service actif. Il était sous-lieutenant en juillet 1940, mais il a accédé au grade de major et était devenu commandant adjoint du dépôt des effectifs d’artillerie du camp Borden, en Angleterre.

Il est devenu sous-lieutenant en juillet 1940. En service actif dans la 60e Batterie de l’ARC, il a été promu capitaine et est devenu commandant de troupe. Le Capt Wood était un excellent officier, tant par sa tenue que par sa connaissance de l’artillerie. Il était un remarquable observateur de points de chute des obus et il semblait avoir une carrière prometteuse devant lui. Mais le malheur devait frapper le 22 mai 1942. Alors qu’il roulait sur sa motocyclette et s’affairait à vérifier la discipline routière d’un convoi régimentaire, sa moto se fracassa contre un autobus ou un camion. Il avait frôlé la mort, mais c’était un homme robuste et il s’en est tiré avec la perte d’un oeil et d’effroyables blessures au visage. Il aurait normalement été retourné au pays, mais il s’était enrôlé pour le long terme et ce n’était pas un accident comme celui-là qui allait l’arrêter. Il a fini par devenir major et a servi sous les ordres du colonel Townsley au dépôt des effectifs d’artillerie du camp Borden, en Angleterre, jusqu’à la fin de la guerre.

Nous avons reçu un chaleureux accueil d’Edith Wood au moment où nous nous sommes présentés sur le pas de sa porte. Edith Wood nous a toujours considérés, moi et Orme, comme des garçons. Elle nous connaissait depuis notre plus tendre enfance et il est fort probable que sa tante avait été la sage-femme lorsque nous sommes venus au monde. La ville de Regina, en Saskatchewan, semblait froide, mais l’accueil typique des gens des Prairies que nous avons reçu chez la famille Wood n’aurait pu être plus chaleureux. La sécheresse et la chaleur des maisons des Prairies étaient difficile à supporter, surtout après avoir vécu aussi longtemps que nous l’avons fait à l’extérieur et dans des bâtiments non chauffés. Nous n’avons pas beaucoup dormi la première nuit. Nous nous nous sommes levés assez tôt le lendemain et j’avais, je dois l’avouer, un léger mal de bloc. R.J. nous a dit que nous avions besoin d’un verre de sels effervescents ENO pour nous remettre les esprits en place. Il m’a alors présenté un verre de ce produit pétillant en me recommandant de l’avaler d’une traite pour obtenir un meilleur résultat. C’est ce que j’ai fait, et j’ai immédiatement couru vers la salle de toilettes. Ce blagueur de R.J. avait mélangé le sel ENO à trois onces de gin, et ce fut un cas où le remède était pire que le mal.

Durant notre séjour à Regina, nombre de nos vieux amis qui y vivaient sont venus nous rendre visite et nous souhaiter la bienvenue. J’ai passé du temps au téléphone à dire aux filles combien il était agréable d’entendre de nouveau des voix de Canadiennes. Nous savourions tous pleinement la joie d’être en vie.

Peu après, Orme et moi avons pris le train à destination de Swift Current, en Saskatchewan, où son père devait nous attendre pour nous amener chez lui à Neville (également ma ville natale, mais mes parents vivaient maintenant sur la côte). Le train arriva à la gare du Canadien Pacifique à Swift Current et j’étais le premier à débarquer. Le père d’Orme ainsi que Frank Murphy nous attendaient sur le quai. Cliff m’a lancé : « Où est Orme? » Je lui ai répondu qu’il était à enfiler son blouson. Finalement, Orme est sorti du train pour être accueilli par son père. Frank Murphy et Cliff Payne ont alors dit : « Il est très tard et les routes sont assez glacées. Nous allons donc passer la nuit à Swift Current. » Cliff avait réservé une chambre dans l’hôtel voisin. Après avoir recueilli nos bagages, nous sommes montés à la chambre. Et là, nous avons commencé à nous raconter nos aventures, et nous en avions long à raconter!

Nous venions tout juste de nous coucher lorsque Gerry Payne, Jim Bédard et tout un groupe de joueurs de hockey de Neville entra dans la chambre pour nous souhaiter la bienvenue. Ces jeunes hommes n’étaient que des enfants lorsque nous étions partis outre-mer et maintenant, c’étaient des hommes. Le lendemain, nous nous sommes rendus à la maison des parents d’Orme, à Neville. Nous avons été chaleureusement accueillis tant par les jeunes que par les aînés. On aurait pu croire que nous étions des héros, alors que tout ce qu’on avait fait était de passer à travers la guerre et de rentrer à la maison sains et saufs. Je suis demeuré à Neville quelques jours, car les dames du district devaient nous remettre, à moi, à Orme Payne et à Floyd Donnelly, nos écussons régimentaires et un parchemin nous remerciant de notre effort de guerre. Ce fut une soirée formidable et nos vieux amis ne nous avaient jamais aussi bien paru.

Je suis retourné à Regina pour récupérer une malle du dépôt militaire no 12 et je l’ai expédiée à Vancouver. J’ai également recueilli des bons de transport pour me rendre à Vancouver. De retour à Swift Current après avoir quitté Regina, j’ai rencontré Paul et Mary Wells, de Neville, qui étaient en ville pour y prendre deux membres de leur parenté. Paul m’a dit qu’il pouvait m’amener en voiture avec eux jusqu’à Neville. Le trajet de Swift Current à Neville par une nuit de tempête de neige et de vent fut assez effarant, et il s’en était fallu de peu pour que ce soit notre fin. Chemin faisant, nous avons heurté plusieurs bancs de neige qui bloquaient pratiquement la route. Avec cinq personnes dans la voiture, Paul pouvait foncer à travers tous ces bancs de neige, mais rendus à environ quatre milles à l’ouest de Neville, nous en avons frappé un qui a immobilisé la voiture. Nous étions COINCÉS!

Nous avions beau pelleter et pousser la voiture avec toute notre énergie, nous ne pouvions réussir à la dégager du banc de neige. Il semblait bien que nous passerions le reste de la nuit ici. Paul, Mary Wells et moi avions suffisamment chaud. Mais leur tante était de la Floride et le neveu était un marine qui revenait tout juste du Pacifique. Ni l’un ni l’autre ne portaient des vêtements chauds, et on a donc décidé de faire tourner le moteur par intermittence pour réchauffer l’intérieur de la voiture. À tour de rôle, nous dégagions le tuyau d’échappement à la pelle pour éviter d’être empoisonnés par le monoxyde de carbone. Je n’étais pas trop inquiet et, portant mon pardessus de l’armée, ma tenue de combat, une chemise de laine et des sous-vêtements de laine, j’étais suffisamment au chaud et je me serais bien recroquevillé pour dormir. Paul ne cessait de dire à Mary de ne pas laisser Gordie dormir. Même en ne laissant tourner le moteur que par intervalles, le réservoir s’est asséché. Il était alors environ cinq heures du matin. À l’extérieur, il faisait environ -30 degrés Fahrenheit, et poussée par un fort vent d’ouest, la neige s’accumulait de plus en plus autour de nous.

Nous nous sommes simplement blottis davantage et avons attendu la lumière du jour. Une fois le jour levé, Paul et son neveu ont marché jusqu’à la ferme la plus proche, celle de la famille Hamm. M. Hamm s’est amené à la rescousse avec un attelage de chevaux tirant un traîneau. Mary, la tante et moi avons enjambé de peine et de misère les bancs de neige pour monter dans le traîneau et retourner à la maison de ferme des Hamm. Après avoir avalé un café chaud et un bol de soupe, nous étions prêts à affronter la journée. Heureusement, nous n’avons pas gelé dans le banc de neige. Je croyais bien en avoir une meilleure que Orme à raconter et, lorsque nous avons été ramenés à Neville, je l’ai rencontré et je lui ai dit que nous avions pratiquement connu une fin tragique dans un banc de neige la nuit précédente. « Moi aussi! », m’a répondu Orme. En rentrant d’une soirée de danse à Pambrun situé dans le secteur Est de Neville, Glenn Davis et lui avaient été immobilisés dans un banc de neige, tout comme nous.

Finalement, la voiture virait dans la cour des Payne et nous sommes entrés dans leur nouvelle maison (un nouvel emplacement, car un incendie avait rasé leur ancienne maison) pour être accueillis par la mère d’Orme, Beatrice, et, évidemment, le reste de la famille, Gerry, Patsy et Judy, âgée de six ans. Orme était maintenant rendu chez lui et on a tous deux eu droit à un chaleureux accueil. Il y avait aussi l’oncle et la tante d’Orme, Bud et Mamie Murphy, ainsi que leur famille. J’ai une grande dette de reconnaissance envers Mamie Murphy, car elle était une de nos voisines lorsque mon père, George et moi étions dans les forces. Les récits de Mamie, son rire et son soutien ont été d'un grand réconfort pour ma mère. Il y a beaucoup d’autres personnes dans cette petite ville qui ont contribué à mon développement dans ma jeunesse et je ne pourrais arriver à les nommer ou les remercier toutes. Harry et Mary McNairn, un remarquable couple avec leurs enfants Eunice et Buck. C’est Harry qui a changé mon nom de Gordon à Gordie.

À bord du train qui me menait à Swift Current, j’étais en compagnie de Bob Murphy, un superbe raconteur et un propriétaire de concession agricole, tout comme mon père. Lorsque nous étions outre-mer, Orme et moi avions l’habitude de raconter les histoires de Bob Murphy et lorsque nous n’en avions plus, nous en inventions d’autres. Je suis demeuré à Swift Current cette nuit-là. Le train transcontinental du Canadien Pacifique partait en direction ouest vers minuit et j’étais à bord sans un seul de mes camarades de batterie. Je m’en retournais chez mes parents. Je me suis enregistré auprès du garçon de wagon-lit et je me suis installé sur ma couchette pour aussitôt m’endormir durant ce qui allait être la dernière étape du périple que j’avais entrepris pratiquement six ans plus tôt. La boucle était presque bouclée.

Je me rappelle qu’à mon réveil le premier matin à bord du train, nous arrivions à Calgary. J’ai pris un succulent repas dans le wagon-restaurant, puis nous avons poursuivi notre route vers Banff. J’ai vu mon premier loup courir sur un lac glacé, puis des troupeaux de wapitis autour de la gare de Banff et pendant des milles et des milles le long de la voie ferrée. Il était facile de se faire des amis à bord du train. Un grand nombre de militaires, hommes et femmes, rentraient à la maison tout comme moi, sans compter les autres passagers qui se rendaient sur la côte pour y travailler. Nous avons franchi les montagnes pour descendre dans la vallée et longer le Fraser et arriver à Vancouver, passer devant le distinctif bâtiment de la raffinerie Rogers Sugar et entrer lentement dans la gare du Canadien Pacifique de Vancouver. Excité? Probablement! Appréhensif? Peut-être! J’étais simplement heureux d’avoir survécu et j’étais prêt à descendre du train pour rencontrer maman et papa. J’ai été saisi d’une merveilleuse sensation juste à ce moment-là.

En cette fin de janvier 1946, il ne me restait plus qu’un escalier à monter pour finalement revoir mes parents. Je les avais vus la dernière fois en septembre 1941, lorsque je m’étais rendu à la maison durant mon congé d’embarquement. J’ai pris mon sac, salué les compagnons de voyage que j’avais rencontré en cours de route, pour ensuite me rendre devant l’escalier et monter les marches. Maman et papa m’attendaient en haut. Nous étions fous de joie et nous nous sommes pris dans les bras. Je me demandais : « Suis-je bien rendu? » J’ai pu paraître un peu distant. Pourquoi? Je n’en sais rien! Ça faisait longtemps qu’on ne s’était vus et mon seul contact avait été ces centaines de lettres que j’avais reçues de la maison durant ces années de séparation. Le garçon en moi avait-il disparu?

Maman a dit que je devais bien avoir faim. Elle a toujours été comme ça, voulant nourrir tous ceux qui franchissaient le pas de la porte chez nous. Nous sommes allés au magasin à rayons Spencer de l’autre côté de la rue et avons cassé la croûte, puis nous nous sommes dirigés vers leur nouvelle maison au 3504, rue William, dans Vancouver Est. Naturellement, maman se demandait comment je me portais. « Et comment se portait Orme? » Elle m’a demandé quand je l’avais vu pour la dernière fois et m’a posé des questions sur mon retour et m’a demandé si j’avais passé du temps dans notre ville natale de Neville, en Saskatchewan. Ma soeur Marjorie travaillait à l’Hôpital général de Vancouver, où elle était en formation, et elle n’aurait pas de congé pour venir à la maison avant le lendemain, si j’ai bien compris. Et mon frère Don était à l’école, tout comme le cadet, Arnold. Maman m’a simplement dit qu’Arnold rentrerait à la maison sous peu. Il avait presque six ans lorsque je suis parti outre-mer et il avait maintenant près de onze ans. J’ai regardé par la fenêtre pour voir si Arnold était sur le point d’arriver et, comme je devais m’y attendre, je l’ai vu remonter la rue en courant, galoper à travers la cour et se précipiter en haut de l’escalier en criant : « Gordie, t’es rentré à la maison! » Quel accueil extraordinaire de la part d’Arnold!

Lorsque Don arriva de l’école technique, il n’a pas été aussi exubérant qu’Arnold, mais il était quand même très content de me voir à la maison. D’un petit garçon de 11 ans, Don s’était transformé en un jeune homme de seize ans et demi. Marjorie rentra de l’hôpital environ un jour plus tard. Elle était contente de me voir à la maison. Elle était devenue une belle jeune femme qui se préparait à sa carrière d’infirmière. Elle avait été un véritable pilier pour ma mère lorsque mon père, George et moi nous étions enrôlés dans les forces armées, et nous lui en sommes extrêmement reconnaissants. Bon, le seul membre de la famille que je n’avais pas encore revu était George, car il travaillait encore au QGDN à Ottawa, comme capitaine d’état-major. Il espérait obtenir sa libération sous peu et s’inscrire ensuite à la faculté de génie de l’Université de la Saskatchewan. J’étais enfin rendu à la maison. Ce fut tout un périple et certains jours, il m’arrivait de penser que, peut-être, je ne m’en sortirais pas vivant. Mais ma famille devait bien avoir de l’influence auprès des puissances supérieures, car j’ai réussi à rentrer à la maison.

Maman Bannerman était une personne remarquable et généreuse, et cette photo est le résultat d’un souhait de maman. Toute la famille était finalement de nouveau réunie sous un même toit dans la maison de maman et papa. George et moi étions rentrés d’outre-mer, et avions quitté l’armée, et c’était le même cas pour mon père. Maman disait rarement qu’elle souhaitait obtenir telle ou telle chose. Elle était plutôt du genre à saisir les occasions lorsqu’elles se présentaient. Sortir pour aller faire prendre cette photo fut un moment très spécial pour nous tous, car c’était la première fois en cinq ans que nous nous retrouvions tous réunis ensemble. Maman et papa nous ont tous amenés au Scott’s Cafe sur la rue Granville, à Vancouver, pour un repas familial spécial. Maman était assise avec nous plutôt que de se lever de table à tout instant pour s’occuper du reste de la famille. Je ne sais pas si nous l’avons fait avant le repas ou après, peu importe, nous avons pris le chemin du photographe Jerome's Studio pour faire prendre la photo.

Je crois que l’ambiance dans laquelle j’ai grandi durant mon enfance m’a beaucoup aidé à conserver mon calme durant la guerre, Quand j’étais enfant, je n’arrivais jamais à la maison sans que l’un ou l’autre de mes parents y soit. Je ne suis jamais allé au lit sans qu’un ou les deux parents soient à la maison. Lorsque le blizzard soufflait pendant des jours et des jours sur la prairie, un des parents demeurait debout à surveiller le feu pour nous empêcher de geler ou s’assurer que la maison ne prenait pas en feu. Lorsque je me couchais dans ma tranchée et que je me couvrais de cette couverture de sécurité invisible, je savais que rien ne pouvait m’arriver durant mon sommeil et c’était le cas. Lorsque je me réveillais le lendemain, j’avais les nerfs détendus et je pouvais affronter une autre journée.

La bataille d’Otterloo s’est déroulée dans la nuit au 16 au 17 avril 1945. Cette nuit-là, la troupe a engagé contre l’ennemi un féroce combat qui a entraîné la mort de deux de nos camarades artilleurs et blessé environ douze autres. Un de nos artilleurs, Ken Nicolson, avait été gravement blessé dans la maison où nous avions établi notre poste de commandement et il a succombé à ses blessures avant qu’on ne puisse l’évacuer. Pendant cinquante ans, j’ai été tiraillé par un sentiment de culpabilité au sujet de la mort de Ken. Je me blâmais de ne pas l’avoir sorti de la maison pour l’amener à un poste de secours. J’y ai pensé pendant toutes ces années, et chaque fois que je me regardais dans le miroir, j’y repensais. Je n’en ai jamais glissé mot à quiconque, ni à Edith, ni à notre fils Gordie, ni à Orme Payne, mon meilleur ami, jusqu’à quelque cinquante années après Otterloo. Nous étions réunis pour célébrer l’anniversaire de naissance de Lloyd Fraser au Old Dutch Inn. J’étais assis en face de Don Bulloch qui, au moment de la bataille d’Otterloo, se trouvait au poste de commandement. Nous devons avoir mentionné le souvenir de Ken Nicolson et de son décès à un moment donné et c’est à cet instant que j’ai senti le besoin de confier à quelqu’un le sentiment que j’éprouvais depuis toutes ces années.

Don s’est montré d’un grand soutien et m’a assuré sans équivoque que je n’étais pas à blâmer pour le décès de Ken Nicolson et que Ken avait succombé peu après avoir été atteint à l’abdomen par un tir de Schmeiser. J’ai alors ressenti un certain soulagement et un jour ou deux après cette conversation avec lui, Don Bulloch m’a téléphoné pour me dire que lui et Fred Lockhart viendraient me voir le lendemain pour me parler de la mort de Ken. C’est à ce moment-là que j’ai fait part à Edith et Gordie du sentiment de culpabilité qui me tenaillait depuis si longtemps. Je dois dire qu’ils se sont montrés très compréhensifs. Le lendemain, Don et Fred m’ont rencontré et nous avons reparlé des événements de cette nuit-là. Don et Fred étaient avec moi au poste de commandement et ils se trouvaient tous deux dans la pièce lorsque Ken a été atteint du tir de mitraillette.

Les deux étaient venus me voir tout à fait de leur propre initiative. Nous avons parlé pendant plus de deux heures de tout ce qui s’était produit durant cette lointaine nuit. Personne ne peut imaginer le fardeau dont ils m’ont soulagé. Je me souviendrai toujours de la visite de ces deux camarades. Ils étaient tous deux d’accord pour dire qu’on avait tout fait pour secourir Ken Nicolson dès l’instant où il avait été atteint, lorsque Vic Bennet lui a fait des pansements, jusqu’à son décès peu après. Lorsque je dis qu’on m’avait retiré un fardeau des épaules, je ne saurais mieux dire.

Après toutes ces années, je tiens à vous remercier tous et tout particulièrement Edith, pour son soutien, et notre fils Gordie, ainsi que Don Bulloch, Fred Lockhart et Orme Payne, avec lesquels je formais un groupe de camarades qui ont veillé mutuellement les uns sur les autres pendant de nombreuses années. Et à tous ces autres, trop nombreux pour pouvoir les nommer, je vous suis reconnaissant de l’appui que vous m’avez donné durant la guerre et par la suite, MERCI.

Liens connexes

- Gordie Bannerman

- Biographie

- Enrôlement et instruction

- Outre-mer

- Instruction supplémentaire en Angleterre

- Passer á l'action en Italie

- L'avance sur Rome

- Le regroupement et le recyclage

- En route pour la ligne Gothique

- Toujours en Italie

- La Belgique et la Hollande

- La guerre est finie

- Sur le chemin du retour

- Date de modification :